Interview著者インタビュー

母は先を歩いている人。

長寿とはどういうものか、それを間近で

みせてもらえた

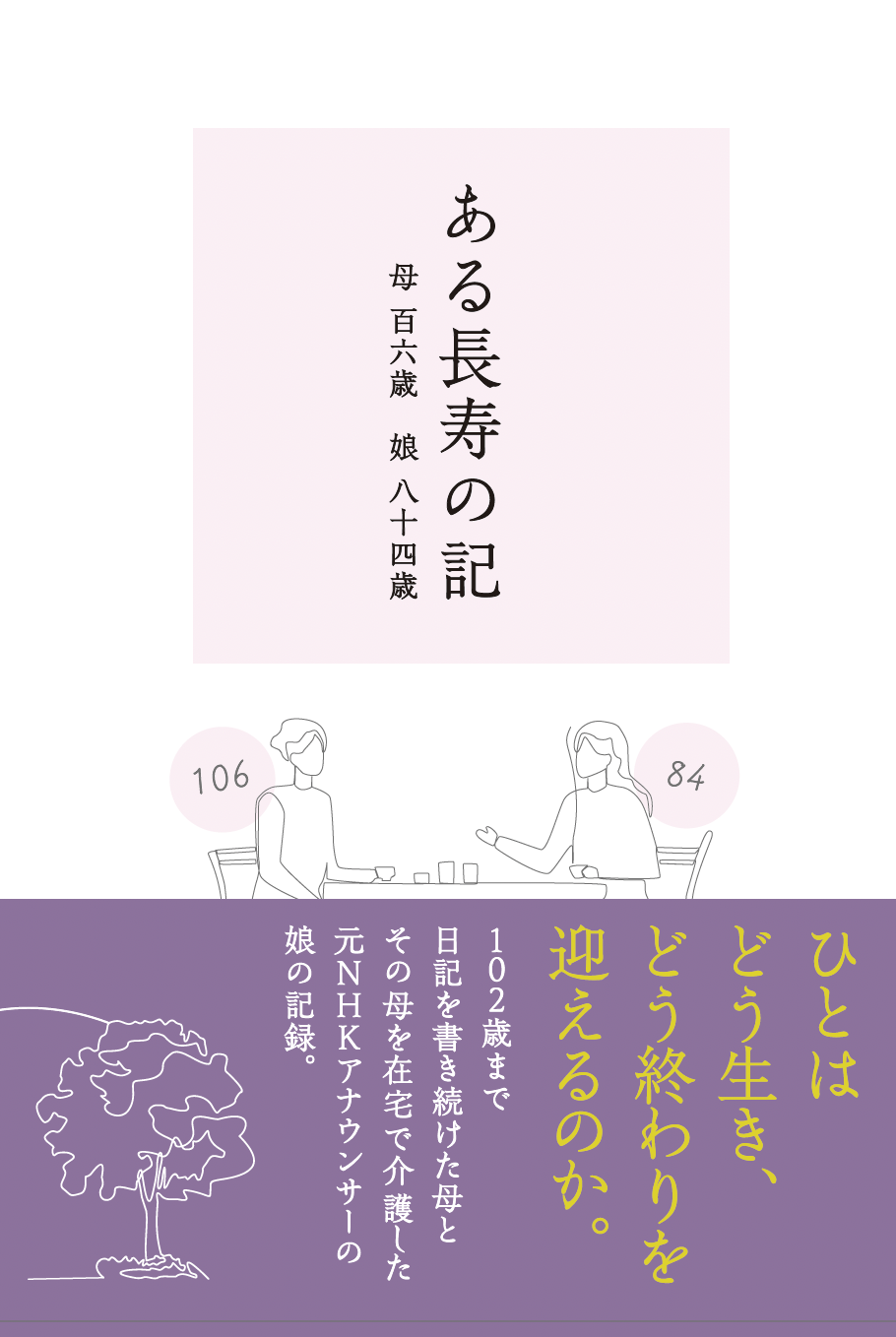

106歳と半年を生ききった母とその母を介護した娘 。 2024年12月3日刊行の『ある長寿の記 母 百六歳 娘 八十四歳』には、それぞれの日記と母の半生記が収められています。 娘である元NHKアナウンサーの高橋美紀子さんに、母娘の日記を本としてまとめようと思ったきっかけや、いま介護の日々を振り返って思うことを伺いました。

〈娘バカ〉で、母のノートを本にしたんです

「しっかりしていた母がどんどん衰えていくのを看ていると、ああ、あの人はどこへいっちゃったんだろうというような、情けない気持ちが湧いてくるんです。介護している人は皆さん、そうだと思うんですが。そんな時にこのノートを母の部屋で見つけて、『この母を私は看ているんだ』という気持ちになれて、救われました」

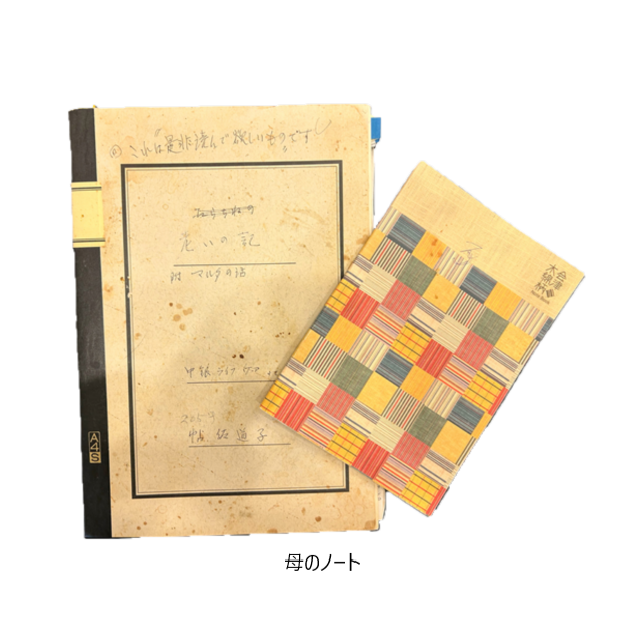

高橋さんは続ける。「もうひとつは、カッコつけていえば〈母に対するオマージュ〉ですね。親バカっていう言葉がありますけど〈娘バカ〉で書いてみようかなって。100歳を過ぎても母が毎日自分の暮らしを書いていたのは、これから同年代を迎える人の参考になるかもしれない。だから本にしてもいいかなぁって、自分に言い聞かせたりしていました」母・道子さんは、「日記」と「生い立ち」を同じ大学ノートに書き綴っていた。「母はこのノートを読んでもらいたくて書いたようです。とくに自分の生い立ちを、私たち子どもに。できれば、ほかの方にも」その意を汲んで、この本の前半は母である帖佐道子さんが書き残した半生記、後半は100歳間近に大腿骨を骨折してからの母と娘それぞれの日記というスタイルになっている。

母・道子さんは、幼少期を父親の転勤で香港、サイゴン、台湾、厦門などで過ごした。

―そのころの私は意地の強い天邪鬼で、暴風雨の日、何かのことで叱られ、「そんなに言う事を聞かないのなら外に出しますよ」と母が言うと、「外に出して! 出してぇ!」と泣き叫んだので、やむなく母は椅子に座布団を敷いて、風で吹き飛ばされないように椅子に私をくくりつけてベランダに出したそうである。―

飾らない語り口で書かれたエピソードの数々は、戦前の東南アジアで暮らす個性的な少女の姿を浮かび上がらせる。「おもしろい人でしょう?」と、娘の高橋さん。

長寿の秘訣は<食べること>と<好奇心>

後半には、100歳直前に大腿骨を骨折した後の母と娘の日記がある。それぞれにつけていた日記を上下段に掲載した。上段は母の日記、下段は娘の日記。心配性の娘とマイペースな母の日々はどこかコミカルでもある。

―呆けられても困ると、新聞の日曜版のパズルや、数独などを一緒に始めてみる。母は、苦笑しながら「皆、娘は恐いと言うわね」などと言いながら、私の老化防止対策に付き合ってあげていますと言いたげである。―

78歳の娘がそう書けば、100歳の母はこう書いている。

―長女が新聞日曜版の脳トレを一緒にしようと持ってきた。クロスワードや、数独パズルをやらされるが……。新聞記事が久しぶりで、よかったかな。―

どんなに愛する人の介護であっても、介護者は時にやりきれなくなる。

―十二月が来ると、母は百四歳。母が少しずつ衰えていくのに比例して、私の負担は増え、私の精気が吸い取られていく気がする。―

珍しく高橋さんがそんな弱音を吐くと、ヘルパーさんや訪問診療の医師が言う。

「自分で食べて、トイレに立ってくれて、感謝の気持ちをいつも伝えてくれる。こんな立派なことはないですよ」「生きているだけで奇跡なんですから」と。

「健啖家でしたね。100歳を過ぎても『おばあちゃん、すごいね!』って孫が感心してました。それはもう一番の秘訣だと思います。脳も、ほとんど最期までしっかりしてたんです。栄養が脳にもいっていた。だから、食べるっていうのはすごく大きいと思う。母を看た経験で言うと、長寿の秘訣は〈食べる事〉だと思います。あとは〈好奇心〉。スポーツを観るのも好き。読む本も小説だけじゃなくドキュメンタリーなども読んでいました」103歳で迎えた土用の丑の日にも、鰻重を完食したと書かれている。

「食べる事と好奇心を持つ事は長寿の秘訣なんだな、と母を見ていて思います。でもそれよりも母が恵まれていたのは、特に持病がなかったこと」高血圧のため降圧剤は20年以上服用し、睡眠導入剤も飲んでいた。百歳を過ぎてからは医師から何度も「もう今月までかもしれない」「今週までかもしれない」と言われたという。しかしその度、驚異的な回復力を発揮した。

107歳の誕生日にプレゼントする予定でした

「先生は危ないとおっしゃっても、また元気になって、107歳まではいけるんじゃないかと思ってました。それで、今度のお誕生日に『これ、お母さんが書いた本』って見せてあげたいと思っていたんです。でも、人生って、そううまくいかないから」2024年6月のある朝、帖佐道子さんは静かに息を引き取った。

朝、水を飲ませるために部屋へ行き、その後高橋さんが散歩をして戻ってくる間の事だった。「母は額のところにいつも皺を寄せてたんです。でも、散歩から帰ってきて顔を見たら、つるーんとした顔していて。そういう顔をして、逝っておりました」高橋さんにとって、介護していた日々の母娘関係について尋ねてみた。

「友達関係だと思います。年取った友達。先を歩いているひと。人の長寿とはどういうものか。それを非常に間近で見させてもらえた私という感じ。人間も自然の中の生物の一種だけど、私は有り難いことに人間として生まれてきた。だから、今日を精一杯生きなきゃいけない。そういう考えで母は最期まで生きたんだと思います。そんな謙虚さを忘れずに最期まで生きるのが、母の長寿を見ていて私が教えられた一番大きな事。今になって、そう思うんです」最期まで看取ったからこそ、赤裸々かつきめ細かな描写が多く出てくる。

食事、排泄、すれ違い。ここまで書く事に抵抗はなかったのか尋ねると、ふふっ、と笑ってこう答えてくれた。

「正直に書いたと思うのよ、わたし。自分の親の事をここまでは言わないっていう人、いらっしゃるわよね。だから、ちょっと恥ずかしい気持ちはあるけれど、うちの母の長寿の日々を知ってくだされば、私はもうとても有り難いです」

(取材・文 織田 恵子)

■帖佐道子(ちょうさ みちこ)

1917年福岡県北九州市生まれ

2024年6月、106歳で死去。

■高橋美紀子(たかはし みきこ)

1940年鹿児島生まれ、横浜市在住。

元NHKアナウンサー。

67歳より大蔵流狂言の稽古をはじめ、

著書に『狂言十番 私のお稽古帖』(めでぃあ森)がある。